IBM i のウンチクを語ろう:その20

- サーバー比較の観点から見たIBM i Part 1 -

※コラム下段に【POWER9プロセッサ搭載モデル発表 】に関しての最新情報!

大学時代に全ての学部に共通の科目として「コンピュータ」がありました。第一回目の授業のテーマはコンピュータの歴史であり、世界初のコンピュータは1946年のENIAC(Electronic Numerical Integrator and Computer)であると教えられました。電気、鉄道、水道など他の社会インフラに比べると、たかだか70年程度しかないその歴史は極めて短い反面、市場やテクノロジーの変化のスピードは他を圧倒しています。IBM i (AS/400)の源流にあたるシステム 38は、この70年間の「中期」に登場(1978年発表、1979年出荷開始)したという意味ではこの業界において非常に長い歴史を持ちますが、「無風状態」の中で命脈を保ってきたわけではありませんし、それは今後も変わることはないでしょう。これから何回かに分けて、他のサーバーとの関わり合いや比較の観点から、IBM i を眺めてみようと思います。

ENIACに始まり、IBMを大企業にのし上げる原動力となったシステム360、さらにはシステム 38に至るまでの経緯については、当コラムの第二回目において紹介しています。黎明期のコンピュータと汎用機、さらにはオフコンといったように全く異なるシステムではありますが、アプリケーションの互換性をどのようにして達成するのか、という視点からこの流れを捉えることができます。ソフトウェアの概念が無いENIACにおいては、プログラミングはマシンの配線の変更を意味していましたので、プログラムの可搬性は想定し得ないものでした。システム 360が革新的だったのは、同一シリーズ内ならば異なるハードウェア・モデル間であっても、アプリケーションを流用できる点にありました。システム 38はその考え方を、テクノロジーの進歩を越えて(大袈裟に表現するならば、時空を越えて)も実現できるよう、ユニークなアーキテクチャーを実装する事で達成しました。

多大な人的・時間的投資を行って開発した以上は、アプリケーションをできる限りそのまま使い続けたいという欲求は、極めて自然なものです。同一メーカー、同一シリーズのシステムを使い続けるのは、投資の有効活用のためにも理に適った考え方だと言えます。一方では、追加投資と多少のリスクを許容してでも、新たな価値を追求するべく、別のサーバーに移行しようとする試みも根強いものがあります。コンピュータの歴史を概観してみると、移行にもいくつかの波があることがわかります。

サーバー移行の最初の大きな波は、UnixやWindowsなどいわゆるオープン・システムの登場がきっかけでした。Unixは1969年にAT&T社子会社(現在はノキア社子会社)のベル研究所にて、研究を目的として開発されたオペレーティング・システムでした。当時はDEC社のPDP-7というマシンに依存したアセンブリ言語で記述されていましたが、C言語で書き直される事で他のマシンへの移植性が高まります。その後1977年にTCP/IPを標準搭載したBSD(Berkeley Software Distribution)版が登場するに至り、インターネットの前身であるARPANETを通じてコンピュータと通信とが融合する事で、そのユーザー数を増やしていきました。他人と自由に通信できるようになり、コンピュータの利便性を享受する人が増えると、さらにその価値が高まり利用したいと考える人が増える、という好循環が生まれたのです。

PCの源流は、1971年に登場した、プログラム電卓用のIntel 4004という4ビット・マイクロプロセッサまで遡る事ができます。当時はシリーズ化した電卓を販売するために、モデル毎に専用のLSIチップを開発するのが通例でした。そこまでの開発体力が無かった日本のビジコン社は、単一チップを前提にしながらコントロール用のプログラムを搭載し、その機能に違いを設ける事で、モデルのバリエーションを提供する事にします。従来には無い、プログラム可能なチップの開発を請け負ってくれる会社が日本には無かったために、当時は未だ新興の米国Intel社に仕事を委ねます。世界初のマイクロプロセッサの誕生です。

その後は機器組込み用コントローラの評価ボード(マイクロ・コンピュータと呼ばれていました)、趣味性の高い個人用(パーソナル)コンピュータ、企業における汎用機やオフコンの端末(エミュレータと呼ばれるソフトウェアの登場)、スプレッド・シート(かつてよく使用されていたのはLotus 1-2-3)作業用端末といった具合にその用途を発展させてゆきます。1983年になるとノベル社からネットワークOSというカテゴリのNetwareが登場し、主な用途はファイルやプリンターの共有に限られていましたが、曲がりなりにもサーバーとして使われるようになります。さらにはWindows NTというサーバー用OSが1993年に登場することで、その用途を業務アプリケーションの領域に拡げてゆきました。

それまでは、パフォーマンスや信頼性などの観点から、基幹業務に耐え得るマシンとして汎用機、ないしは中小規模の企業であればその廉価版としてオフコン(=オフィス・コンピュータの略、汎用機と合わせてレガシー・システムと呼ばれます)を採用するのがIT業界の常識でした。オープン・システムは存在はしていましたが、満足な実績が無いために多くの企業が二の足を踏んだのも無理からぬ事です。ただ、これらの新興勢力はレガシー・システムに比べて廉価である点が最大のメリットでした。他にはユーザーが直接触れるグラフィカルなユーザー・インターフェース(GUI)が一般的であったこと、ベンダーに依存しないネットワーク・プロトコル(TCP/IP)を実装していることも特徴でした。

機能的には貧弱ではあるがコストは低い、であるならば、あまり重要では無い用途に限って使ってみよう、という動きが少しずつ始まります。そして年月を重ねるうちに徐々にその機能を上げながら、基幹業務を担い、さらには既存のシステムを置き換えるケースが登場します。いわゆる「破壊的テクノロジー」(旧来のテクノロジーのビジネス・モデルを破壊する、という意)の典型です。ただ、ITに求められる機能性もそのレベルを上げており、既存サーバーもそれに追随しようと進化しているので、必ずしも「レガシー・システムが完全に破壊された」わけではありません。

レガシー・システムからオープン・システムへの移行現象は「ダウン・サイジング」とも呼ばれていました。字義上はマシンの大きさの事を言っているような印象ですが、費用の「サイズ」が主要関心事です。だからと言って、機能や能力における懸念が解消されたわけではありません。旧システムの機能を、より小さな機能の集合体に再編し、それぞれにサーバーを割り当てる事で対処します。テクノロジー側の止むを得ない事情に合わせて、システムを再編成したわけです。その分割単位は、データベース、システム管理、バックアップ、といった機能だったり、販売管理、生産管理、経理、といったアプリケーションだったりと、その構成方法は様々です。旧来よりもサーバー台数が増えるわけですが、それでもコストは下がる点が魅力でした。このような全面的置き換えが困難な場合でも、GUIを活かして旧来サーバーの周辺に新システムを配置するような、新旧混在型が採用される場合もありました。

いずれにせよメーカーの枠を越えて、異種のマシン同士を連携させることが必要になります。それまでのネットワークは、例えばIBMならばSNA(Systems Network Architecture)と呼ばれるメーカー毎に閉じたテクノロジーがありましたが、求められるのはもっと広範な通信テクノロジーとそれを搭載するサーバーです。中心にあったのは、当初BSD版Unixに標準搭載されていて、インターネットと共に発展してきたTCP/IPでした。

ベンダー依存とベンダー非依存、高コストと低コスト、という対立構造の中で、旧来勢力に対する新興勢力はオープン・システムと表現されるようになります。逆にベンダー依存型の方は、字義どおりにプロプライエタリ・システム、もしくは「オープン」という新しくて明るい響きの逆を行くことから「レガシー・システム」とも呼ばれるようになります。しかしながら旧来勢力が一方的にジリ貧に陥ったわけではありません。次回はこのあたりを解きほぐしていこうと思います。

おまけ

【POWER9プロセッサ搭載モデル発表 】

2月13日付けでPOWER9プロセッサ搭載の新モデル群と共に、それを支えるIBM i 7.2 TR8(TRとはテクノロジー・リフレッシュと呼ばれる、サービスパックのようなもの)とIBM i 7.3 TR4が発表されました。IBM i の観点から見た主力モデルは、Power S814の後継のPower S914、ないしPower S824の後継のS924になります。他に、拡張性に制約はありますが廉価なPower S922、SAP HANA のために最適化されたPower H922/H924、Linux専用機としてのPower L922がラインアップされています。これらはスケールアウト・モデル、旧来の言い方ではローエンド・モデルと言われているもので、スケールアップ・モデルないしハイエンド・モデルは今後随時登場する予定です。(あと、昨年12月に発表された、POWER9とNVIDIA Tesla V100 GPU搭載、AIやハイ・パフォーマンス・コンピューティングのためのPower AC922もお忘れなく。)

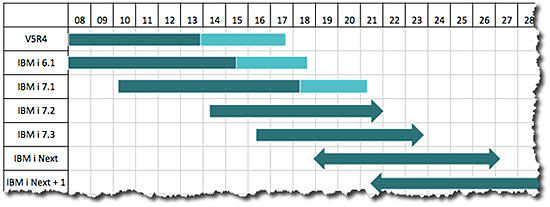

同時にIBM i の今後を示唆するロードマップが以下のとおり刷新されました。何が変化したのか主な点を簡単にまとめますと・・・

- ロードマップを見通す範囲(以下イメージの右端)が一年間分伸長しています。IBM i の将来性についてより一層ご安心いただけます。

- IBM i 7.1の延長保守サポート期間(3年間)が棒グラフの薄緑色部分に反映されています。

最新のハードウェア・テクノロジーとそれをサポートするためのIBM i 機能強化、より遠い将来を見通せるロードマップ、これら以外にもアプリケーション開発テクノロジーの機能強化、データ分析ツール機能強化など、様々な変化・進化に対して、読者のスタンスは様々かも知れません。ですがただ一つどなたに対しても明確に言えるのは、IBMは戦略的製品としてのIBM i に継続的に投資を行い、その市場価値をより一層高めている、という事です。筆者としましても、IBM i 最新機能がもたらすメリットをできるだけ多くの方に享受いただきたい、と考えております。ではまた。