IBM技術ブログ Vol.4 - IBM Navigator for iで管理作業をモダナイゼーションしよう ユーザー管理編 -

はじめに

IBM i の管理作業をモダナイゼーションする流れの中で、従来の5250画面&CLコマンドからIBM Navigator for i の活用が進んでいます。

IBM Power のテクニカル・セールス・チームによる技術ブログ連載第 4 回目として、IBM Navigator for i によるユーザー管理をテーマとして取り上げます。

IBM Navigator for i ではユーザー管理以外にも多くの機能が搭載されているため、次回以降でも別テーマで取り上げたいと思います。

IBM Navigator for i とは

IBM Navigator for i の概要については、最近BELLNETのサポートチーム便りで紹介されていたので、こちらの良質なコンテンツをご覧ください。

IBM i の機能「Navigator for i 」とは一体何!?

https://www.e-bellnet.com/category/technology/2509/2509-03.html

IBM Navigator for i は元々System i Access for Windowsの一オプションであったSystem i NavigatorをWindowsアプリからWebアプリに発展させて今に至っています。

IBM i V6R1で発表時はIBM Systems Director Navigator for IBM i という名称で、System i Navigatorの多くの機能が実装された意欲的なツールでした。

OSのバージョンを経るごとにユーザーインタフェースや機能が追加され、最新のIBM i V7R6でも機能追加が行われております。

IBM Navigator for i によるユーザー管理

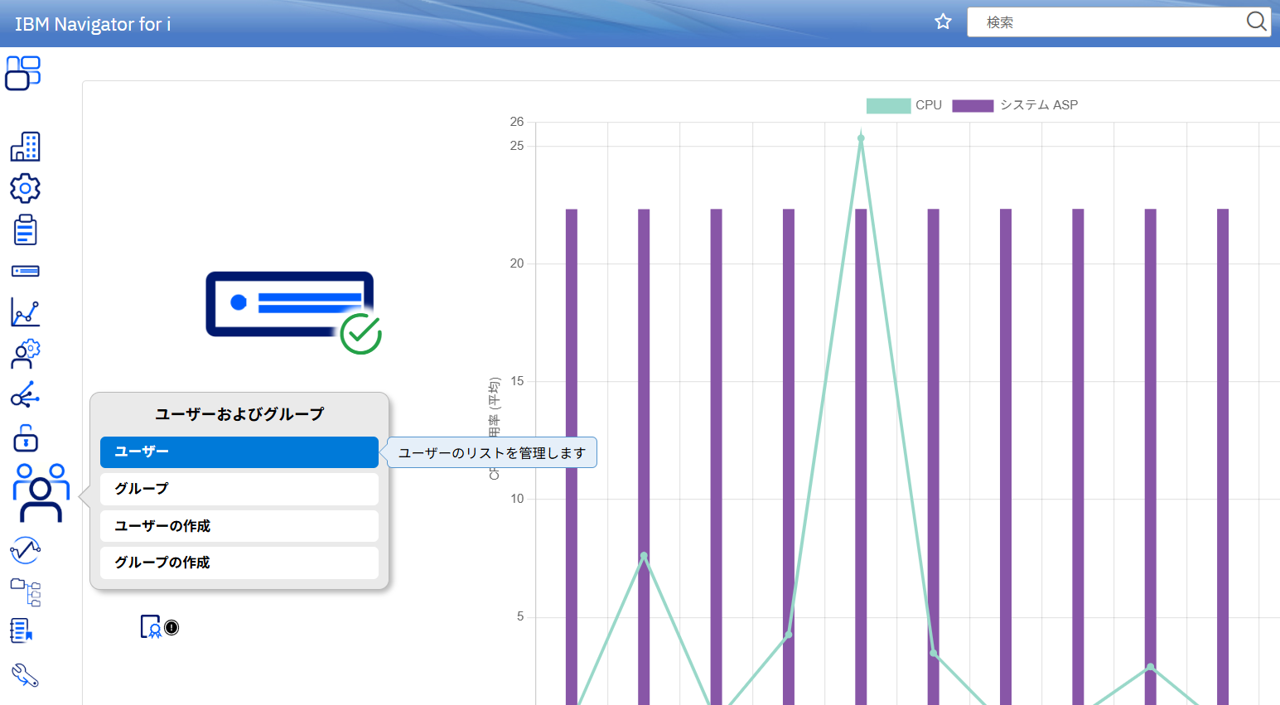

IBM Navigator for i にQSECOFRユーザープロファイルか、*SECOFR(機密保護担当者)ユーザークラスを持つユーザープロファイルでログインし、左ツールバーから"ユーザーおよびグループ"→"ユーザー"を実行します。

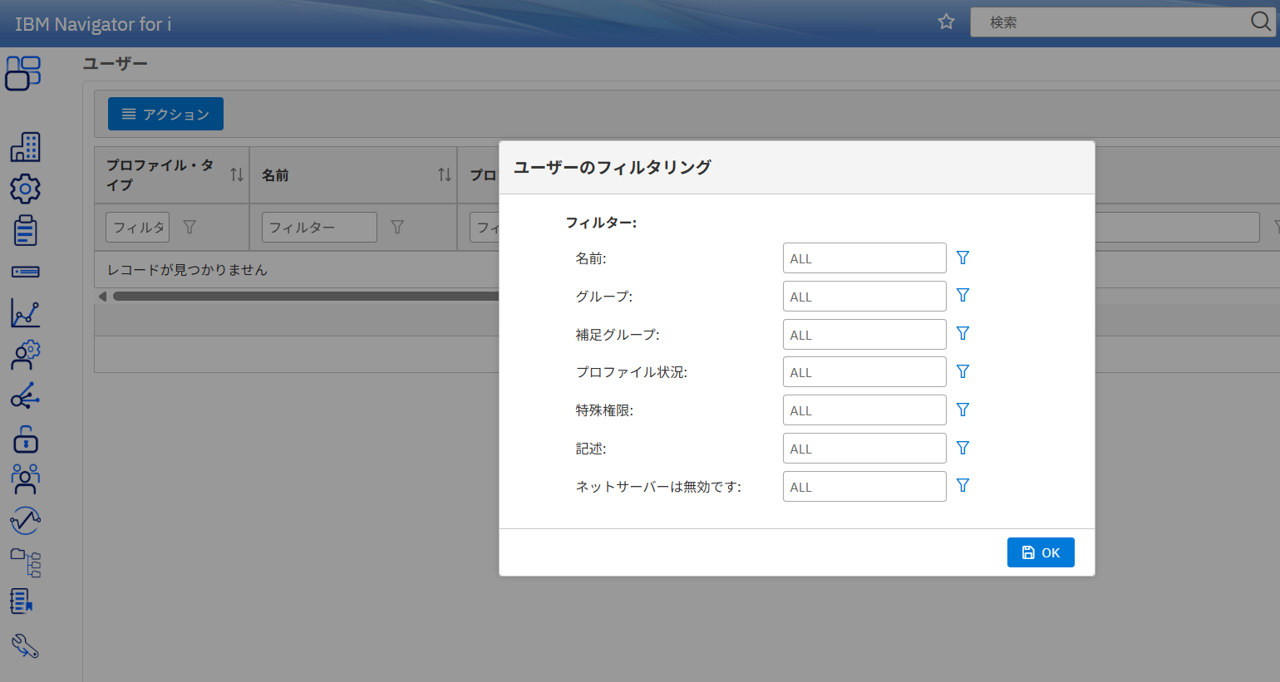

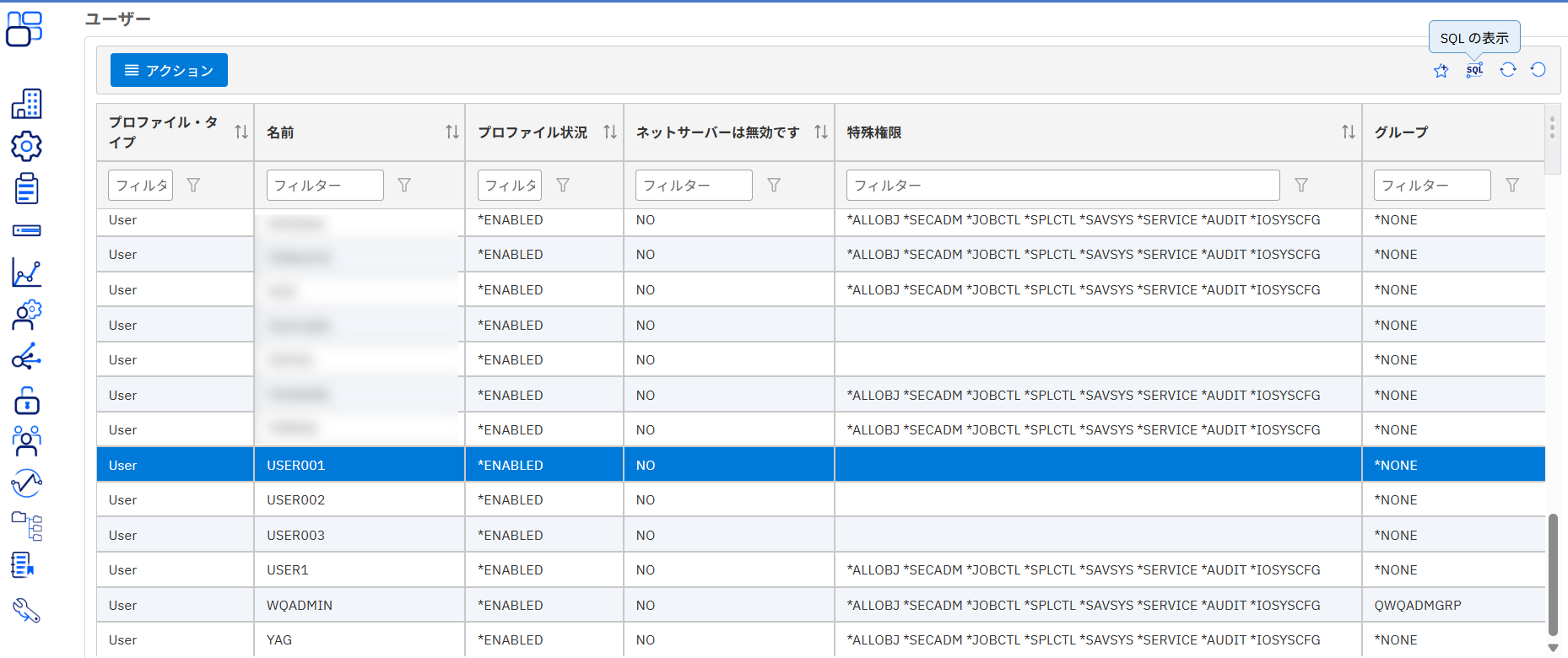

"ユーザーのフィルタリング"ウインドウが起動してくるので、デフォルトの全てALLでOKボタンを実行すると、このシステムでのユーザープロファイルが全件検索されます。

フィルタリングをしたい場合は、こちらの各パラメーターで指定をしてください。

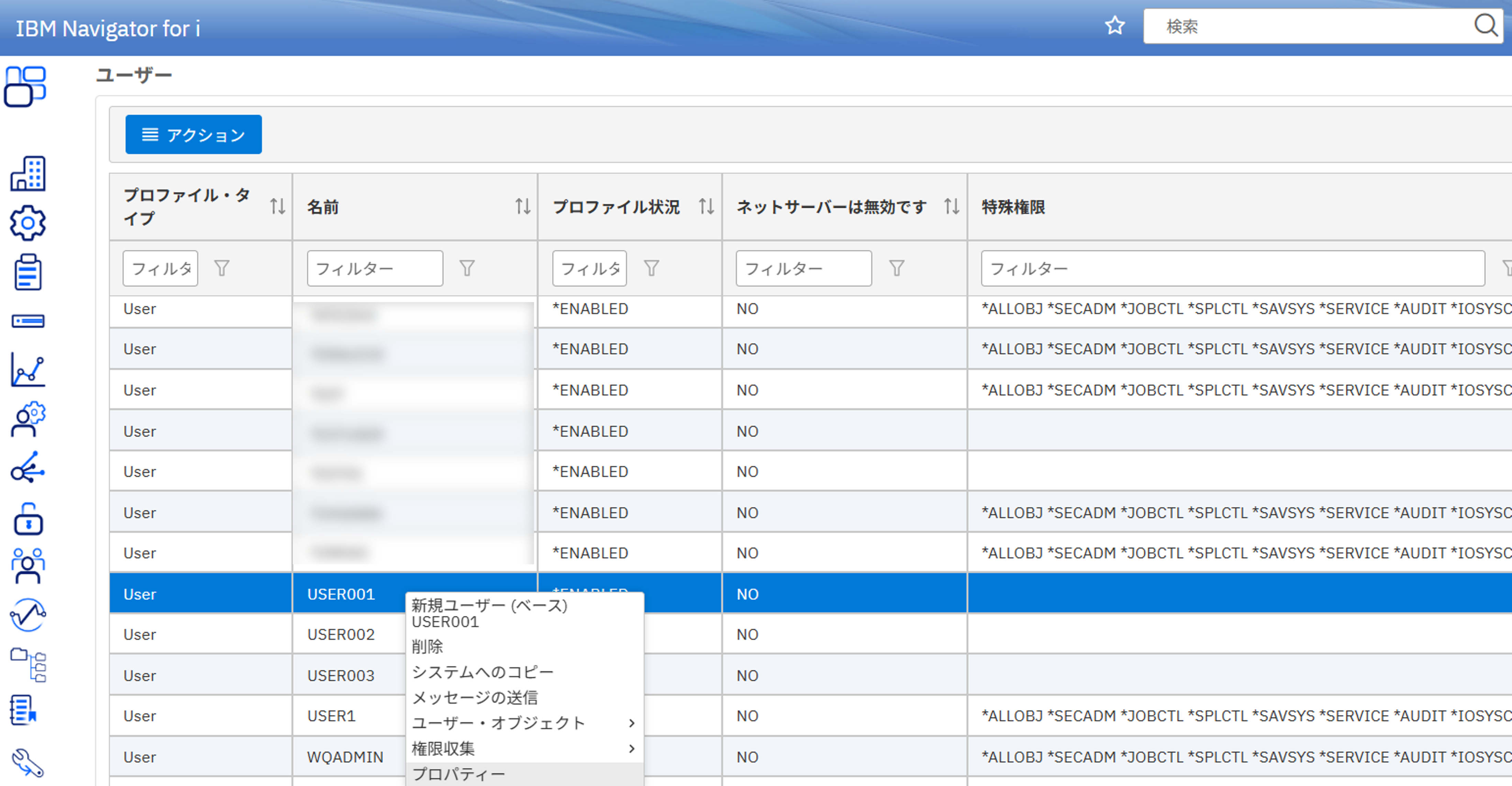

CLコマンドでユーザー・プロファイル表示(DSPUSRPRF)コマンドを実行したことがある方はご存知かと思いますが、DSPUSRPRFコマンドでは全ユーザーの検索は物理ファイル出力しか許されておらず、画面表示やスプールにすることも出来ません。

そのため、物理ファイルに出力した後に、Queryやデータ転送で一覧表示することになります。

IBM Navigator for i での一覧性の高さはCLコマンドと比較した優位点と言えます。

次に、変更したいユーザーを選択し、ダブルクリックするか、右クリックメニューの"プロパティー"を実行します。

今回は"USER001"のプロパティーウインドウが起動していますが、ユーザー・プロファイル変更(CHGUSRPRF)コマンドと同等の変更が可能なパラメーターが表示されています。

ユーザークラスやパスワードの変更、ユーザーの有効期限の満了日や間隔などが可能となっており、最下部の追加ユーザー設定のアイコンをクリックすると、別のパラメーターを表示することが可能です。

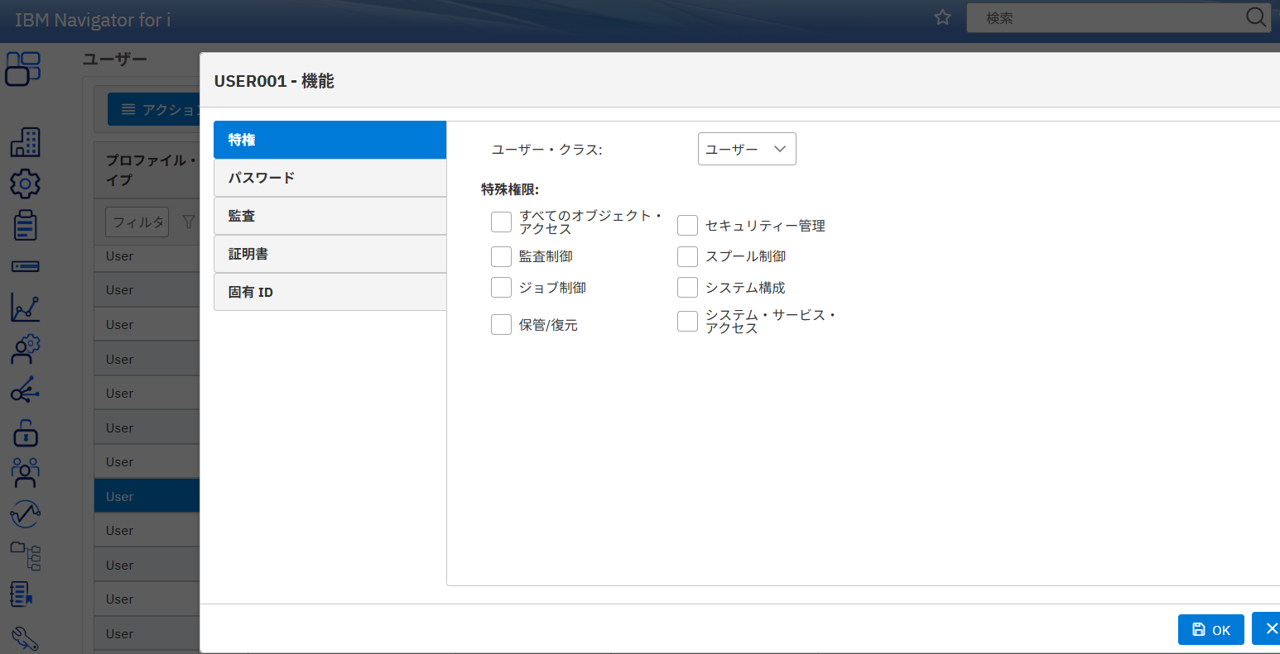

例えば、"機能"アイコンをクリックすると、"特権"タブが表示され、*ALLOBJ(すべてのオブジェクト・アクセス)や*AUDIT(監査制御)、*JOBCTL(ジョブ制御)といった特殊権限の付与が可能となっています。

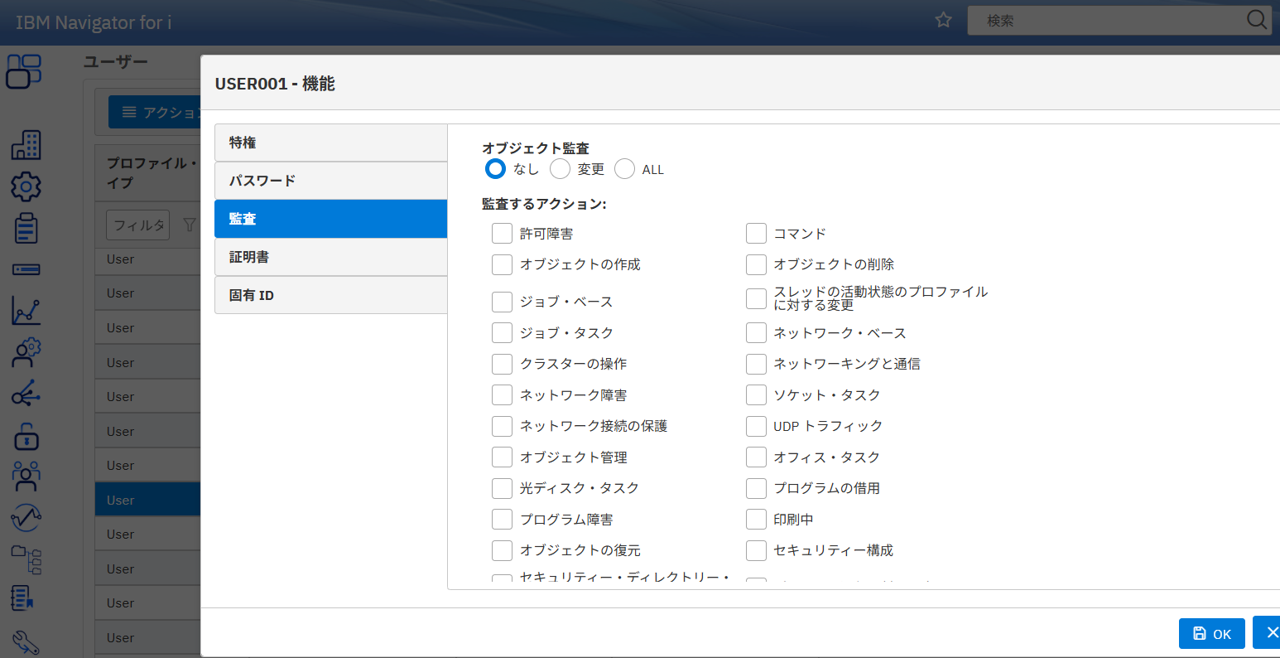

次に、左メニューの"監査"をクリックすると、ユーザー監査の変更(CHGUSRAUD)コマンドで設定可能なオブジェクト監査やアクション監査の設定も可能となります。

ただし、オブジェクト監査やアクション監査についてはシステム値"QAUDCTL"(監査制御)や"QAUDLVL"(機密保護監査レベル)も関係するため、監査の設定をする際はこれらの設定も行うようにご注意ください。

このようにいくつかのCLコマンドで行う操作が一覧性良く実行可能なため、IBM Navigator for i でのユーザー管理をご活用ください。

IBM Navigator for i とSQLとの連携

IBM Navigator for i にはほぼ全てのメニュー画面で"SQLの表示"というボタンが用意されています。

この機能は、WebアプリケーションであるIBM Navigator for i のユーザーインタフェースではなく、SQLアクセス用のSQLステートメントを表示することが可能となります。

もし、グレーアウトされている場合は、そのメニューでのSQL実行が出来ないことを意味します。

今回実行したユーザー管理のユーザー一覧画面で"SQLの表示"を実行してみましょう。

"SQLの表示"ウインドウがポップアップし、SELECT文が表示されてきました。

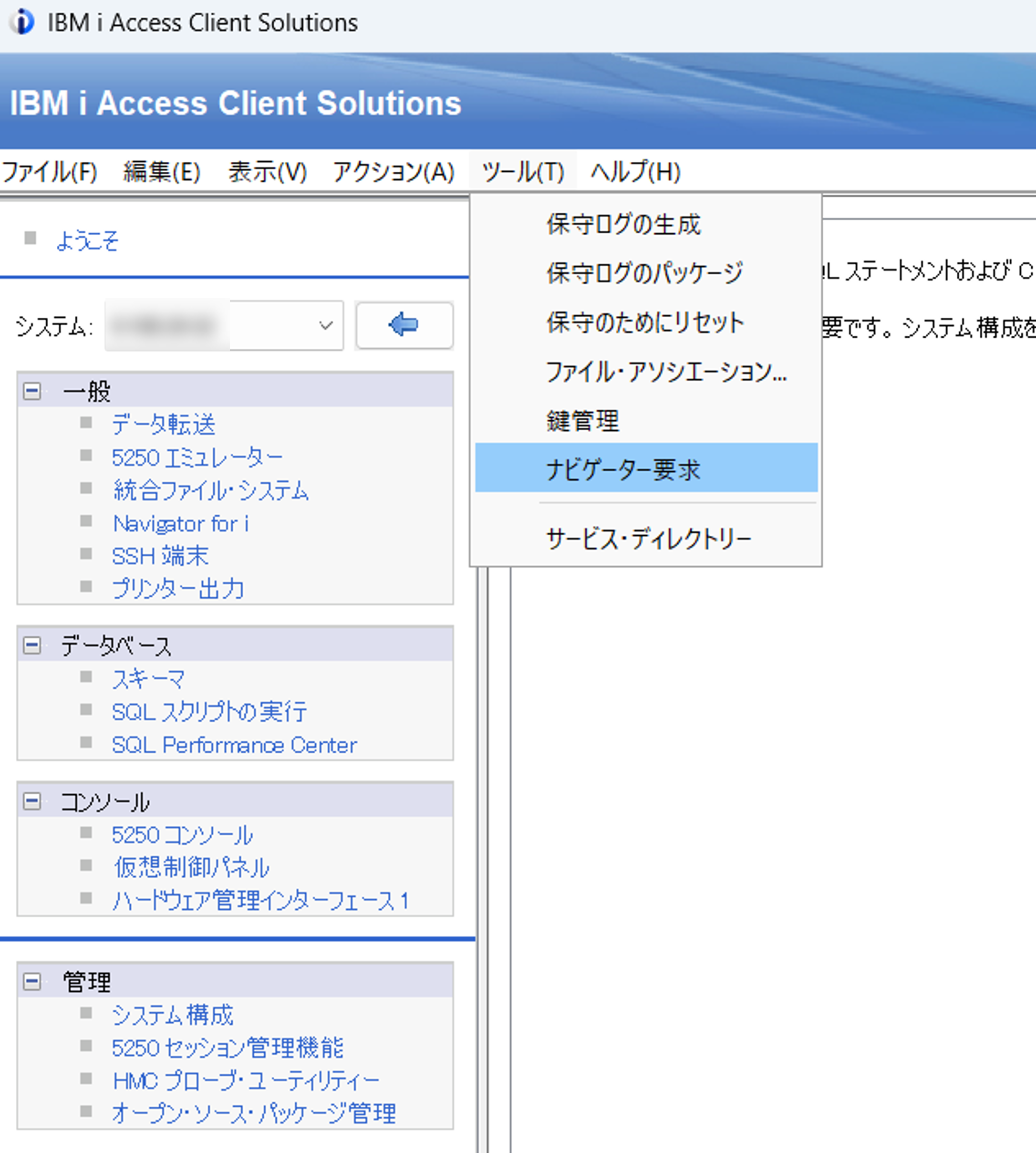

"SQLの実行"ボタンがありますが、この前提としてIBM i Access Client Solutions(ACS)でナビゲーター要求をListenしておく必要があるので、ACSを起動し設定をしておきます。

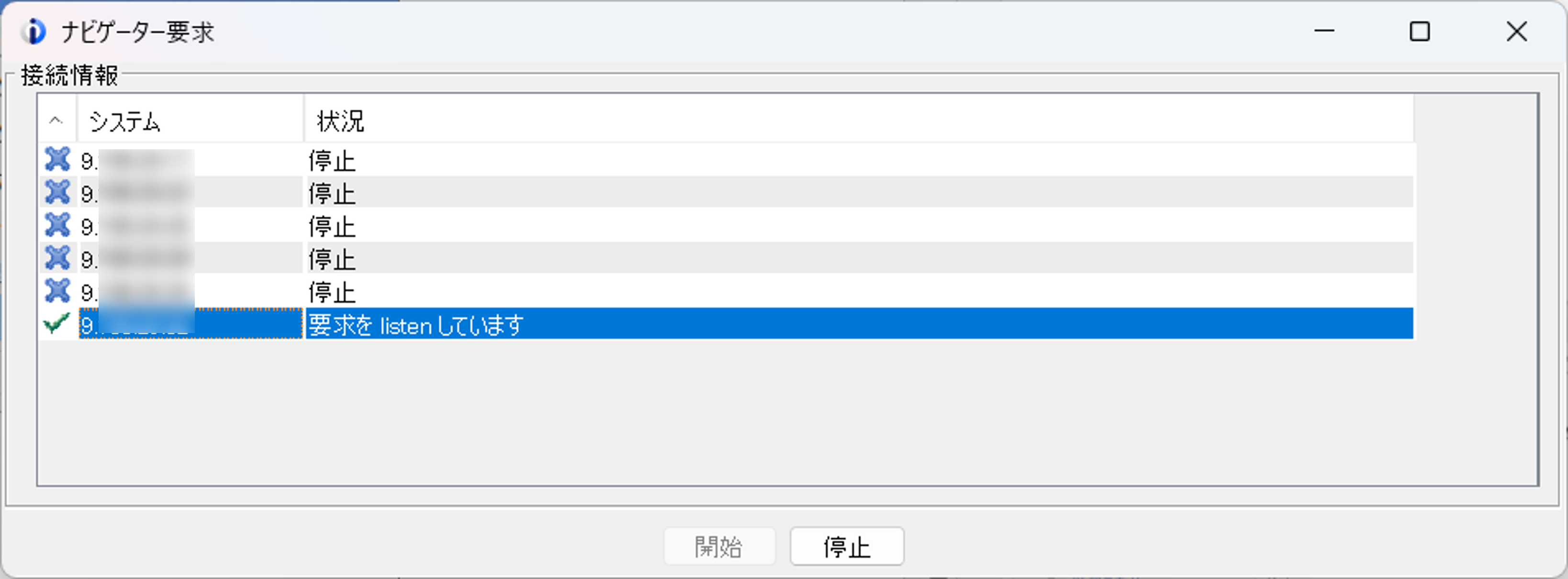

ACSの"ツール"→"ナビゲーター要求"を実行し、特定のサーバーからのリクエストを待機(listen)するように設定を行います。

今回IBM Navigator for i を実行しているサーバーを選択し、"開始"ボタンをクリックすると、状況が"要求をlistenしています"に変更され、これにより、IBM Navigator for i からのSQLステートメントがACSの"SQLスクリプトの実行"機能に引き渡されます。

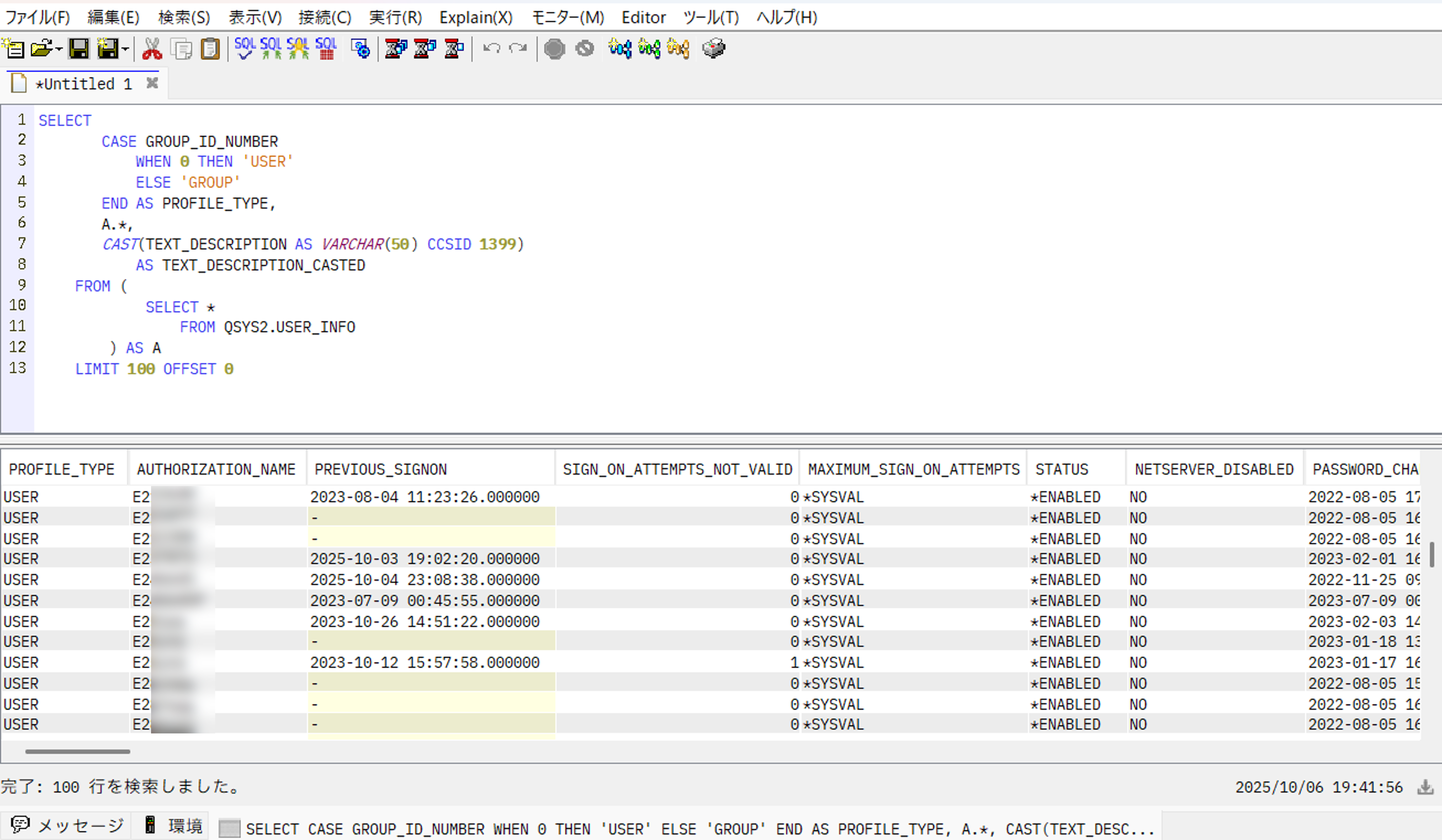

ACSの"SQLスクリプトの実行"ウインドウがポップアップし、先ほどIBM Navigator for i で表示されていたSQLステートメントが受け渡されてきます。

"実行"メニューから"全て実行"をクリックすると、検索結果が表示されます。

IBM Navigator for i とカラムの内容が異なりますが、これはIBM Navigator for i の初期設定でカラム数を絞っているからで、カラム数を追加することで、表示内容を変えることも可能です。

このSELECT文で重要なのはQSYS2スキーマのUSER_INFOビューにアクセスしていることで、IBM i (SQL)サービスと呼ばれる機能を利用しています。

IBM i サービスについては、語り始めると今回のテーマの数倍のボリュームとなってしまうので別の機会に譲りますが、WebマニュアルであるIBM DocumentationのIBM i サービスにある各種ビューや関数から必要とする情報を求めるのも当然可能ですが、IBM Navigator for i の"SQLの表示"機能を利用することで、逆引きでSQL文を求めることが出来るので、IBM i サービスを活用する一助となると考えます。

執筆者紹介

|

中田 淳(なかた あつし) 日本アイ・ビー・エム株式会社 1998年:IBMに首都圏SE部にアカウントSEとして入社 2008年:西日本システムテクニカルセールス異動により大阪事業所配属 2025年:IBM Power Technical Sales 関西担当 |